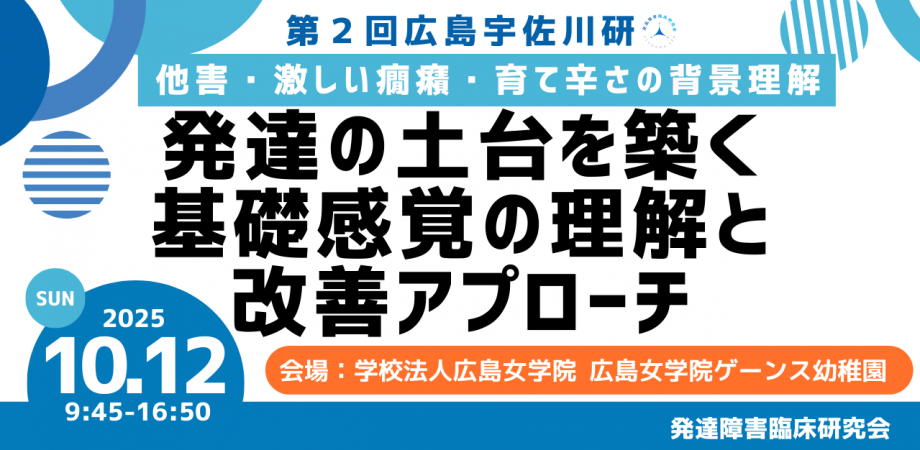

『発達の土台を築く基礎感覚の理解と改善アプローチ 広島宇佐川研(会場開催のみ)開催のお知らせ』

・先生のお話になかなか注意を向けられないお子さん。

・日常生活の動作にも苦手なことが多く、お着がえや食事も常に支援が必要。

・お友達とのトラブルが絶えない。

・繰り上がりのある計算がいつまで経ってもできるようにならない。

・なかなか書字が進まない。

などなど、生活や学習にまつわる悩みは数えきれないほどあります。

上記全ての源になる力が「基礎感覚」の働きです。

お子さんが何かうまくいかない時には、発達の仕組みから子どもたちを見つめ直すと、道が開けてきます。

身体の土台が育たずじまいのままでは、いくら頑張って努力をしても成果は得難いものがあります。

そして、身体が育たないと心も育ち辛くなり、癇癪など不機嫌さの原因ともなります。

さらに、ASD特性が強い場合など、育ち辛さの要因となる発達のつまずきが見られることがあります。

発達のつまずきは、そのまま時間が経っても乗り越えづらい壁となります。

意図的に一定期間発達を促すアプローチが必要となります。

この発達を促すアプローチについて、発達の仕組みの理解と共に、簡単にできるワークを会場で体験して頂き、ご自身の身体で実感して欲しいと思います。

幼児期のお子さんだけでなく、学齢期の学習面につながある、発達の土台があります。

令和になり、この発達の土台を築くことが難しくなってきている社会的背景があります。

AIの進歩は目覚ましいですが、便利さが進めば進むほど、子どもたちの発達が脅かされる時代とも言えます。

ぜひとも、発達の仕組みからの支援や教育が提供できるように、子どもを捉える眼を養っていただきたく思います。

「知識を臨床に生かすケーススタディ」

後半は宇佐川研の醍醐味である、お子さんから学ぶケーススタディです。

発達支援の現場では、お子さんが示す1秒も満たないしぐさから発達のつながりを読み解き、お子さんの支援のしどころを見抜く必要があります。

例えば、お子さんが目で見ている際に、顔の中心部分を通過する際に、必ずまばたきをする子がいます。

これは、眼球運動の苦手を表しています。同時に右脳と左脳がまだ上手に連動していないシグナルでもあります。

このような、1秒にも満たない情報の中に、その子の支援のしどころの情報が満載なのです。

しかし、その視点をもっていないと、毎日お子さんに会っていたとしても、全く気づかないということがよくあります。

このように、実際の臨床現場では一瞬一瞬のお子さんの動きを評価し、そのしぐさや眼差しに、どのような発達的意味が含まれているかを読み解く必要があります。

そして、その一つ一つのしぐさから読み取れたことを、発達的意味付けから、表面に見えている現象にまどわされずに、支援の課題を見極めたり、得意としていることから支援方略を検討したりしていきます。

このような一連の流れをケーススタディを通して学んでいきます。

どんなに知識をもっていても、実践へ生かせなければ役に立たない知識となってしまいます。

実践に生かすための発達の「眼」を養っていただきます。

コメント