たかが輪抜き、されど輪抜き

たかが輪抜き、されど輪抜き

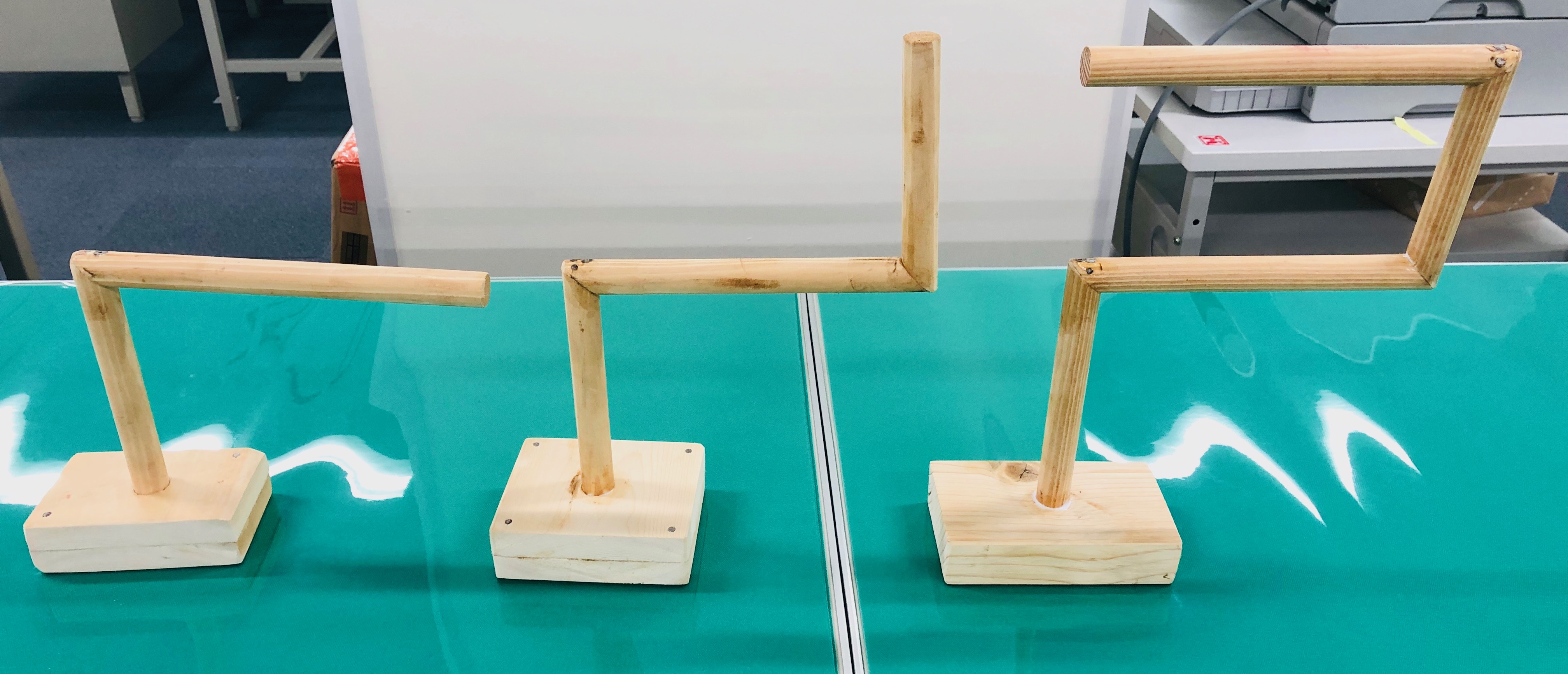

これ、なんだか分かりますか?

高次化理論の中ではおなじみの教材です。

何かと言うと、1方向のペグ抜きから、

2方向、3方向、4方向の輪抜き教材です。

「うん?何それ?」と思った方もいるかもしれません。

タブレット教材が全盛期なこのご時世ですが、このようなアナログな教材も知っていて欲しいと思います。

高次化理論でいうと、3水準から5水準くらいにかけて、学習の導入などに使っていくと、なかなか良い仕事をしてくれる教材です。

どんな力を子どもたちに育んでくれるかというと、、、

いろいろとあります^_^

2方向からは、輪っかを棒に通して置いた状態でスタートします。

子どもたちは、目で見た瞬間に、輪っかを「どうやって抜こうかなぁ」って考えます。

「運動企画(モータープランニング」)というものです。

目で見て、身体の使い方を予測的に使う力です。

外界に対して、自分の身体を調節的に使う力にのっていきます。

さらには、輪を持つというスタートから、棒から抜き取るというゴールまでの、

「始点-終点」

の学習です。

この教材の最大の利点は、「触覚」の情報を得ながら、目を手元のリングに注視しつつ、リングを抜いていくという、「手と目の協応」から「目と手の協応」へ導いていきます。

3水準は運動の方向付けができてくる段階です。ただ、2方向や3方向のように、クランク状になったところで、運動の方向を切り替えないといけないような動作はまだまだ苦手としています。

さらに、目だけで外界を理解するのは難しい段階です。

そこで、触覚の力を借りるわけです。触れているところには注意を向けやすいんです。

逆に、視覚だけで見比べたりするのはまだ難しいんです。

2方向、3方向と抜けていく間に、視覚が先行して動作を作っていくようの力が高まっていきます。

そして、3方向がスッスッスーっと抜ける頃には、目で見ただけで、意図的に動作を作っていけるような力が高まっており、視覚情報から外界にどのうようにはたらきかけていったら良いのか分かるようになります。

見分けるような力も高まってきています。 この力を支える背景に「平衡感覚」の力があります。見やすくするための姿勢保持。 見続けるための眼球運動の力が必要です。

その源に、平衡感覚のはたらきがあるわけです。

眼球がスムーズに動かないと、視覚性の記憶が高まり辛いのです。だって、目を動かすことに労力を取られてしまいますからね。

「始点-終点」の理解が進むと、「心の切り替え」の力にもつながります。

嫌なことがあっても、終わったことだから嫌なことも終わりね^_^

と、場所を変えてあげたりすることで、心の切り替えもしやすくなります。

この他にもたくさんの力を育ててくれる教材です。

たかが、棒切れですが、されど棒切れです^_^

私の中では無くてはならぬ特別支援の基本教材の一つです。

もうすぐ2学期が始まります。

教材があると、子どもたちとの再会がワクワクしてきます^_^

ぜひ、1教室に1セットは欲しい教材です^_^

また、教材の紹介などもして参りますね💫

臨床発達心理士 植竹

コメント