ようこそ発達支援へ ~なぜ?が大切~

初めて発達支援に携わる方へ

新年度を迎えるにあたり、ドキドキとしている方も多いと思います。

どのようなお子さんと出会うのか?自分の力でやっていけるのか?など見通しが立たないことからの心配や不安がつきないことと思います。

子ども達も、保護者も同じくどんな先生が担任の先生になるのだろうと思っていることと思います。

素敵な出会いとなるために、発達支援をしていく上で一番大切だと思っていることをお伝えしようと思います。

目に見えないから難しい

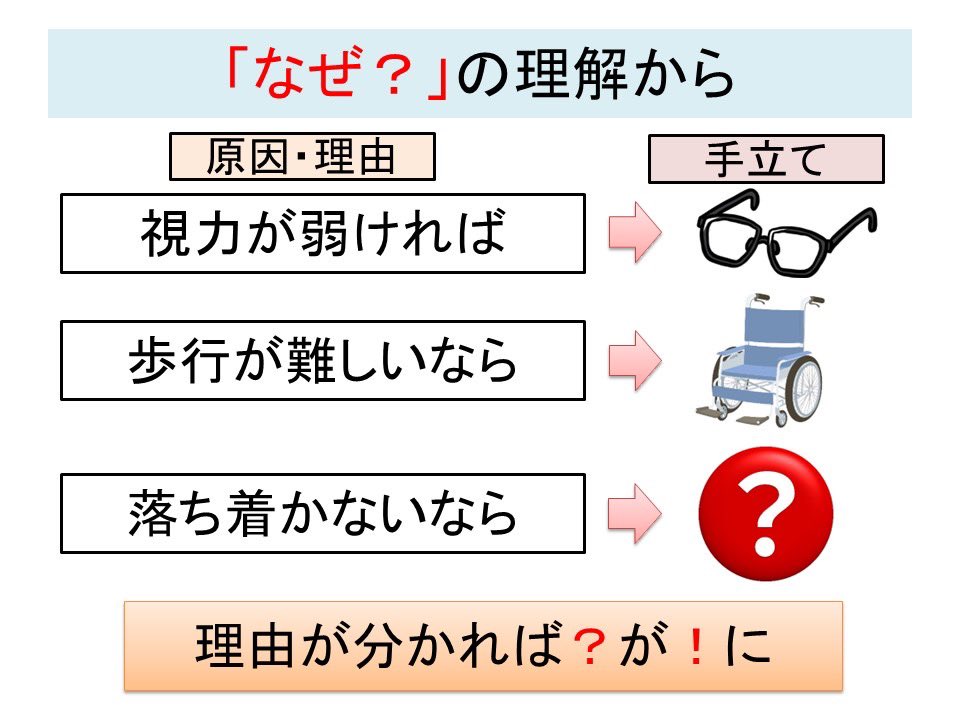

例えば、目が悪ければメガネをかければ見えるようになります。歩くことに困難さがあれば車いすを用意すれば移動しやすくなります。でも発達障害の子どもたちを助ける手立ては少し違った視点がないと的を射たものにならないから難しいのです。

多動を示す子を助ける支援は何ですか?不器用な子を助ける支援は何ですか?メガネや車いすのようにこれを使えばすぐに良くなるというものが思い浮かび辛いですよね。

だから、その子が示す症状に振り回されずに、その子のことを深く理解していく眼が大切になります。

子どもを捉える眼

子どもたちのことを何でも分かってあげられ、瞬時にその子に必要な支援が提供できれば心配など起こらないと思います。

何年も経験してきたとしても、うまくいったりいかなかったりするのが、支援の現場です。勉強をし続けてきたとしてもうまくいくことばかりではありません。

知識や技術の差があったとしても、次の視点をもっていることで、その差はうめられると思っています。逆にテクニックに依存すると、思い違いや見過ごしにつながることも多いと思っています。

子どもたちの真の姿を捉えていくために、この考え方は支援初心者であってもベテランと呼ばれる人であっても大切にして欲しいと思います。

子どもが示す「なぜ?どうして?」

支援を必要とする子どもたちは、時として「なぜそんなことするの?」「どうしてできないの?」と言った大人の頭では思いつかないようなことをしでかしたり、やらかしたりします。

でも、子ども達自身は、初めから誰かを困らせようとしたり、失敗しようとするような子はいません。

大人からしたら困ったことをする子ども達。そのやらかす、しでかす出来事だけを見ていても何も改善にも支援にもつながりません。

「なぜ?そんなことするのかな?」「どうして?みんなはできるのにあなたはできないのかな?」とその子が示す「?」を大切に読み解いていくと、経験の差があってもその子にとり必要な支援や手立てが見えてきます。

背景に目を向ける

いつも走り回り、1秒たりとも椅子に座っていられない子がいたとします。みんな座っているのだから座りなさい!と叱りつけたとしてもあまり効果が無いばかりか、かんしゃくを起こすだけかもしれません。

そこで、どうしてそんなに走り続けるのだろう?走るのが好きなのかな?走るとどんな良いことがこの子あるのかな?など、走ることの背景に目を向けてみましょう。ようく、見ていくとたくさん走った後は、少し落ち着いて座ることができた!など、何か変化が見えてくるかもしれません。

やっていることをすぐに止めるだけではなく、けがをしない範囲や困り過ぎない範囲で見守ることが大切になることもあります。

ぜひ、子どもが示す「なぜ?」の背景をみていくことを大切にしてください。それこそ発達支援の土台だと思います。

コツコツと

なぜ?を大切にしつつ、知識のある先輩にそのなぜ?を解説してもらってみてください。落ち着かない子の背景には、平衡感覚の反応性の低さが隠れていることが多いです。平衡感覚のセンサーとなる、三半規管や耳石器(じせきき)からの情報がうまく脳まで届いておらず、その足りない情報を補おうとして走り回ったり、跳びはねたりしているからよ。

このように「なぜ?」を「なるほど!」に1つずつ変えていくと、一年たった時には目の前のお子さんの良き理解者になっていると思います。

もし身近に「?」を解説してくださる先輩がいなければ、ぜひ研究会にいらしてください。毎月開催しているケーススタディは「?」を「!!!!!」とするくらいの時間だからです。

バットをたくさん振ろう

支援に携わる最初は、他人の目が気になりついつい失敗をしないようにしたいと思ってしまいがちです。でもうまくいくかいかないかは、目の前のお子さんにしかわかりません。

1打席1ホームランを狙うのではなく、10打席2ヒットでもいいのです。それよりもたくせんバットを振り、これでもかこれでもかと子ども達のために準備や教材を作っていく中でこそ良い支援が少しずつできてくると思います。

「?」を大切にしながらバットを振ると、だんだん打率も上がってきます。「?」を大切にしながらバットを振ると、だんだん打率も上がってきます。まずは打席に入り、たくさんバットを振るところから始めましょう。

コメント