-

新米ピラフが思う『宇佐川研の魅力①』

こんにちは!今回、大それたタイトルをつけて ドキドキしています。大胆なのに小心者。小5 ASD 男児の母 田中ピラフです。 はじめに 先日、レジュメの整理をしていたとき、はじめて宇佐川研に参加した時のものが出てきました。日付をみると、ちょうど2年... -

自信がつくと挑戦したくなる

WISCの積み木模様 5歳でとったWISCを、6歳でもう一度検査をすることになりました。 前回は、あまりにも積み木ができなかったのですが、今回は人並みにできた印象でした。 なぜこんなに積み木ができるようになったか推測した時に、この冬に児童館で教えても... -

発達支援の考え方

発達支援は脳機能の改善支援 発達を支援していくにあたって、現在様々な取り組みが行われていると思います。身体にはたらきかける取り組みや、音楽を用いた取り組みなど多岐にわたります。 はたらきかけ方やはたらきかけている身体の部位は様々ですが、最... -

子どもの発達には遊び場を

上手く転ける(転がる)には 年末、5歳の娘と、小学校4年生の甥っ子とインラインスケートへ行きました。 宇佐川研で学んだ理論を取り入れて身体づくりをしてきた娘は、初めてのインラインスケートなので何度も転けますが(転がりますが)、1時間ほどで数メ... -

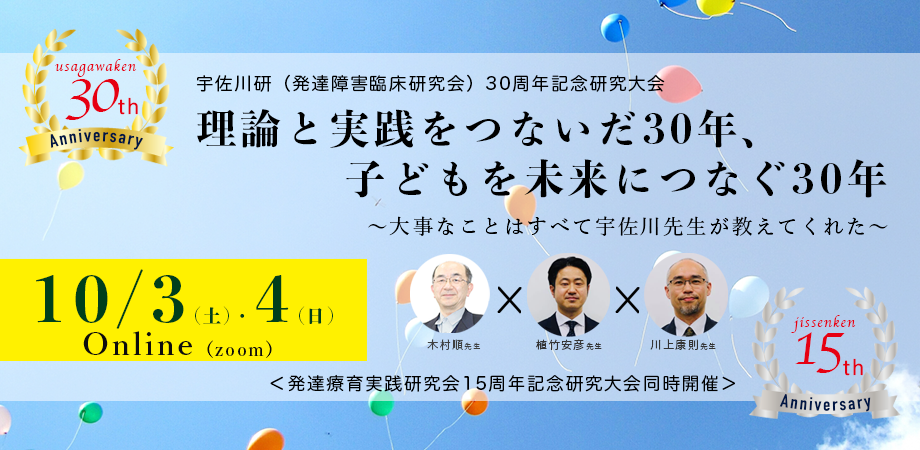

宇佐川研(発達障害臨床研究会)30周年記念研究大会開催のお知らせ

宇佐川研(発達障害臨床研究会)は1990年10月にスタートし、今年で30周年を迎えました。 この節目に当たり、宇佐川研スーパーバイザー3人による、30周年記念研究大会を開催いたします。私たちは発達につまずきのある子を捉えるにあたり、淑徳大... -

最高の納得

宇佐川研30周年「最高の納得」へ向けて 2020年、宇佐川研(発達障害臨床研究会)は30周年、実践研(発達療育実践研究会)は15周年を迎えました。 宇佐川研は、今は亡き宇佐川浩先生が残された「感覚と運動の高次化理論」を基に、発達ニーズに基づくス... -

学習アプローチの前に身体づくりが大切な理由

こんにちは。りっきーです。 前回までのコラムでは、「触覚」「平衡感覚」「固有覚」の3つの基礎感覚について、息子のエピソードを交えながらお話をさせてもらいました。 今日は発達障害の特性があるお子さまをお持ちの保護者の方がよく悩まれる「学習面... -

母、最強の組み合わせに気づく!

こんにちは。りっきーです!! 突然ですが、宇佐川研では「感覚と運動の高次化理論」に基づいて、実践を通して発達支援を行っています。 え、それ何!?と思ったそこのあなた。 「感覚と運動の高次化理論」とは、宇佐川研の創始者故宇佐川浩先生が積み上げ... -

ママが、娘を変えるしかない

宇佐川研との出会い 2017年11月。娘は、2歳を過ぎた頃。Facebookで偶然、「宇佐川研」という投稿を見かけたのが、きっかけでした。初めてブログや動画を拝見した時、思わず朝まで、宇佐川研の今までの投稿を見返しました。 「もしかして娘の気になること... -

いつも闘っていた息子

こんにちは。りっきーです。 今回は「触覚」についてお話をしたいと思います。 敏感さの理由は・・・ 我が家の息子、産まれたときからとっても敏感な子でした。 いわゆる「背中スイッチ」は超高性能。どんなにそっと置いてもたちまちスイッチオン! 苦肉の...